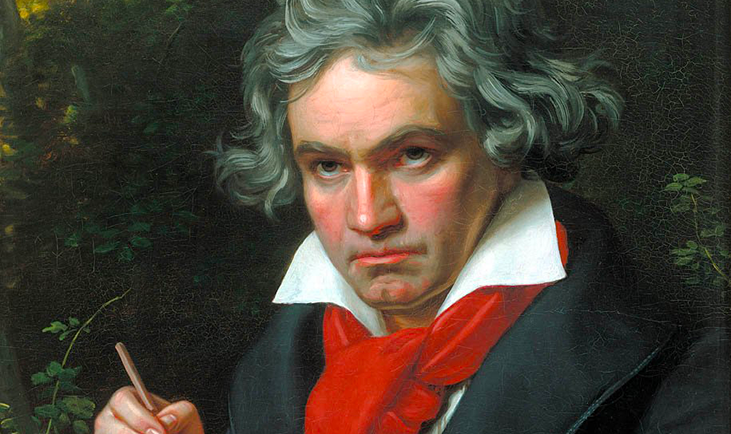

Ludwig van Beethoven Symphonie n° 5

Partager sur facebook

Partager sur facebook

Les symphonies de Beethoven constituent une somme musicale essentielle de la musique occidentale. Au sein de ce corpus incomparable, la Symphonie n° 5 a atteint une célébrité étonnante : adulée par le grand public, elle recèle des audaces qui stupéfient encore maintenant les musicologues.

Ce constat ne cessera d’étonner : s’il serait absurde de contester l’influence des symphonies de ses illustres aînés, force est de constater que le corpus des partitions similaires de Ludwig Van Beethoven occupe une place tout aussi grande avec un nombre bien plus réduit de réalisations. Aux 41 symphonies de Wolfgang Amadeus Mozart et à la centaine de symphonies de Joseph Haydn, Beethoven oppose « seulement » 9 partitions qui vont cependant paralyser dans un premier temps puis stimuler les générations suivantes. Cette raréfaction frappante s’explique certes par la personnalité du compositeur et par l’environnement historique qui voit la naissance de ces œuvres. Même si Beethoven n’hésita pas à dédicacer certaines de ses œuvres à de prestigieux mécènes (le Comte Razumovsky ou les Princes Lobkowitz et Lichnowsky, pour ne citer que les plus connus), il était sans doute moins vulnérable que ses aînés aux aléas matériels et pouvait prétendre vivre de sa musique. Nul n’a jamais autant dédaigné les contraintes sociales ou la bienséance artistique, nul ne s’est montré aussi libre dans ses choix musicaux, provoquant l’adulation immédiate (mais très rarement) ou une hostilité (le plus souvent) née d’une incompréhension totale face à un véritable séisme poétique. Encore de nos jours, l’œuvre de Beethoven recèle des aspérités qui continuent de stupéfier, presque deux cents ans après sa mort et après des dizaines d’interprétations légendaires souvent confiées au disque.

Les symphonies de Beethoven, d’authentiques acmés

Alors que ses sonates pour piano et, dans une moindre mesure (mais de façon tout aussi décisive), ses quatuors à cordes accompagnèrent fidèlement l’évolution de son langage et ses innovations, les symphonies de Beethoven peuvent être considérées comme la synthèse des avancées antérieures : à l’exception des Symphonies n° 1 (1800) et n° 2 (1802) et, peut-être, de la n° 4 (1807 – mais il convient de se montrer nuancé concernant cette partition singulière), les grandes symphonies du Maître de Bonn constituent d’authentiques acmés. Cette caractéristique explique sans doute que le compositeur ait attendu l’âge de 30 ans pour achever sa première partition de ce genre et que chaque symphonie forme un monde en soi, avec des préoccupations qui lui est propre. Force est de reconnaître que le compositeur ne tenta nullement de conférer à ses symphonies une quelconque unité, bien au contraire. Quoi de plus différent de la Symphonie n° 3 « Eroica » (1805) que la Symphonie n° 7 (« Apothéose de la Danse » selon Wagner) et la Symphonie n° 8 (1812, page d’une bonhommie étonnamment trompeuse) ? De même, la Symphonie n° 5 se distingue de manière étonnante de la Symphonie n° 6 « Pastorale », alors qu’elles sont pourtant nées la même année 1808 ? Et que dire de la Symphonie n° 9 (1824) ? Avec l’irruption glorieuse d’un quatuor de solistes et d’un chœur ivre de sa propre énergie, l’« Ode à la joie » fait enfin voler en éclat un cadre formel jusqu’alors marqué, somme toute, par le classicisme en dépit de leur puissance expressive ?

Chez Beethoven, il est difficile de tracer la frontière entre classicisme et romantisme : si le sentiment poétique atteignait une profondeur ou une exaltation que l’on associe volontiers à ce dernier, si avec lui les dimensions de la symphonie s’élargissaient peu à peu dans leur durée et leur masse sonore, Beethoven respecta relativement le cadre formel de son époque : orchestre aux effectifs typiques du grand classicisme (la Symphonie n° 9 excède ce cadre mais nullement de façon radicale), nombre de mouvements traditionnel et, plus important, forme-sonate avec toutefois un art du contrepoint n’appartenant qu’à lui et épuisant toutes les combinaisons thématiques possibles dans chaque œuvre. Dans ce domaine, Mozart avait montré la voie à partir de la Symphonie n° 38 « Prague » (1786) et bien sûr dans ses trois dernières symphonies, faisant du contrepoint le véritable moteur de son univers orchestral. Le grandiose final de la Symphonie n° 41 « Jupiter » (1788) s’impose comme un manifeste de la complexité musicale et Beethoven retient magistralement la leçon du « Divin Wolfgang ».

La révolution expressive de Beethoven

Les commentateurs ont toujours, avec raison, désigné la Symphonie « Eroica » comme le point de départ de la révolution expressive de Beethoven, la Symphonie n° 4 étant considérée comme un étrange retour en arrière dans sa candeur ensoleillée, malgré les monumentales gifles sonores de son ultime mouvement. De fait, l’« Eroica » s’impose comme la plus longue des symphonies de Beethoven, seulement dépassée par la Symphonie n° 9. Comparativement, la n° 5 se montre plus compacte, plus dense : à la coulée sonore en forme d’épopée de son aînée, elle oppose une plus grande densité entièrement illustrée par les fameux « coups du destin » qui l’inaugurent.

Beethoven connaissait alors une période de créativité intense qui vit la naissance d’œuvres aussi essentielles : outre les Symphonies n° 3 et n° 4, les Sonates n° 21 « Waldstein » (1803-1804) et n° 23 « Appassionata », la première version de Fidelio (1806), le Concerto pour violon et le Concerto pour piano n° 4 (1806 pour les deux), sans oublier les radicaux (pour l’époque) Quatuors à cordes n° 7 à 9 op. 59 « Razoumovski » (1806-1807). Il avait entamé la composition de la Cinquième dès 1804, avant donc celle de la Quatrième mais la gestation s’avéra lente et douloureuse, comme la plupart du temps chez lui. De plus, le compositeur effectua une visite au comte Oppersdorff en compagnie du prince Lichnowsky, l’un de ses grands protecteurs. Dans son château d’Oberglogau (actuelle Głogówek en Pologne), le comte entretenait un orchestre qui exécuta la Symphonie n° 2 du compositeur. À l’évidence, Oppersdorff en tira une grande satisfaction car il commanda aussitôt à Beethoven une symphonie qui allait être la n° 4. Cette dernière ravit le comte qui, derechef, demanda une autre symphonie et les émoluments copieux promis par le comte (la somme très importante de 500 florins) incitèrent certainement Beethoven à mener enfin la composition de sa Symphonie n° 5 à son terme. L’œuvre connut sa première lors d’un concert-fleuve le 22 décembre 1808 au Theater an der Wien qui fit également entendre la Symphonie n° 6, le Concerto pour piano n° 4 et plusieurs autres partitions telles que la scène Ah, perfido, des extraits de la Messe en ut ou la Fantaisie chorale qui deviendrait le mouvement final de la Symphonie n° 9. La soirée fut un four car le programme était nettement trop ambitieux pour le public. Par ailleurs, l’orchestre avait manqué de répétitions et était entré en conflit ouvert avec un génie aussi exigeant que colérique. Au printemps 1809, l’éditeur Breitkopf & Härtel publia officiellement les deux nouvelles symphonies portant une dédicace commune à Lobkowitz et Razoumovski.

Les coups du destin

Ironie de l’histoire, les coups du destin frappant à la porte que décrit Beethoven lui-même selon son biographe Anton Schindler, proviendraient en réalité du chant d’un oiseau, le bruant jaune. Ces quatre notes (trois brèves et une longue) donnent à Beethoven la cellule rythmico-mélodique qui va parcourir l’intégralité du premier mouvement (Allegro con brio) et ressurgir enfin, bouclant la boucle, dans un Finale aux tempi suprêmement complexes. Le mouvement constitue un champ de bataille épique entre le mineur explosif du premier thème et celui majeur bien plus doux du second thème, entre ombres et lumière, en une montée en puissance dynamique qui explose en une apothéose grandiose et granitique. Le traitement de la cellule fondatrice (elle revient à plus de 250 reprises dans le mouvement) frise la maniaquerie obsessionnelle et ce, bien au-delà de la symphonie : la même cellule est utilisée dans d’autres partitions de cette période, notamment la Waldstein et le Concerto pour piano n° 4.

L’Andante con moto s’appuie sur les variations d’un thème principal, avec des lignes sinueuses passant d’un pupitre à l’autre, périodiquement scandées par de larges accords, les vents jouant un rôle évident, notamment les cuivres. De façon presque magique, ce thème revêt des lumières sans cesse variées, passant de la tendresse à l’inquiétude sans que son identité soit fondamentalement modifiée. C’est sans doute dans ce volet que la Symphonie n° 5 affirme sa parenté avec la « Pastorale », l’horizontalité prenant momentanément le pas sur la verticalité.

Après cet épisode de calme relatif, le troisième mouvement, Allegro, retrouve une motricité qui, dès lors, ne cessera plus de s’affirmer. Dans la partie centrale de ce scherzo qui refuse d’en porter le nom, Beethoven fait un usage saisissant de la fugue, ou plutôt du fugato, procédé qui pour le compositeur permet une accélération soudaine de la temporalité. Plus généralement, on retrouve le travail thématique obsessionnel du premier mouvement qui permet à Beethoven d’enchaîner sans interruption avec le quatrième et dernier mouvement, Allegro lui aussi. Signe que Beethoven réfléchissait minutieusement sur ce type de transition, les deux derniers mouvements de la Sonate « Waldstein » sont également enchaînés.

Grandiose dans son élan et sa majesté sonore (une flûte piccolo, un contrebasson et surtout, chose tout à fait inhabituelle, trois trombones viennent grossir les effectifs), ce Finale apporte plusieurs « bizarreries ». Après l’éclat initial, le bref retour du troisième mouvement après le développement prend l’auditeur totalement par surprise. Plus encore, Beethoven ménage une « fausse fin » : alors que l’on croit parvenir au bout du périple, un irrésistible accelerando dans la coda modifie complètement l’identité esthétique du mouvement en une frénésie encore plus grande qu’auparavant.

Dans ses Mémoires, Hector Berlioz raconte avec une jubilation non dénuée d’esprit vindicatif, l’état d’exaltation et d’épuisement de son professeur Jean-François Lesueur, pourtant réfractaire à la musique de Beethoven, après l’exécution de la symphonie au Conservatoire en 1828. Deux siècles après, c’est le même état d’esprit qui habite les auditeurs, signe que la Symphonie n° 5 n’a rien perdu de son impact et il est fort à parier qu’il en sera de même dans deux cents ans.

Yutha Tep - publié le 09/09/25