Bach les Passions

Partager sur facebook

Partager sur facebook

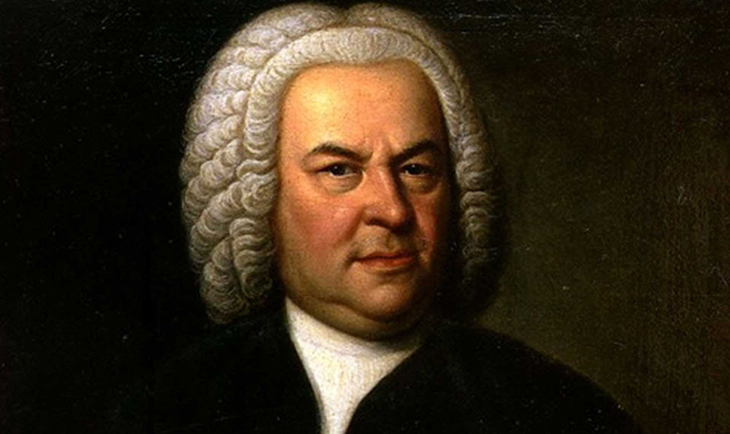

La période de Pâques dans nos salles de concert est entièrement dominée par les Passions de Johann Sebastian Bach. Saint Jean et Saint Matthieu, il est vrai, occupent une place unique dans l'histoire de la musique occidentale.

Dans la Nécrologie qu'il consacre à son père, Carl Philipp Emanuel Bach affirme que le Cantor composa cinq passions dont une à double chœur, mais seul le matériel musical de deux d'entre elles nous est parvenu : celui de la Passion selon Saint Jean BWV 245 et de la Passion selon Saint Matthieu BWV 244. Pour les autres, nous en sommes réduits aux conjectures, la mystérieuse cinquième passion, selon les études menées, pouvant être une deuxième Saint Matthieu. La notoriété des Passions de Johann Sebastian Bach dissimule donc des interrogations pour lesquelles nous n'aurons sans doute jamais de véritables réponses. Ainsi, entre les versions de 1724, 1725, 1728 et 1747, il est impossible d'affirmer pour la Saint Jean la prééminence d'une version sur une autre, d'autant que les spécialistes travaillent essentiellement sur des parties séparées difficiles à manier. Pour la Saint Matthieu, la situation s'avère tout aussi embrouillée car la partition autographe complète et plusieurs parties séparées dont nous disposons renvoient à une exécution ayant eu lieu en 1736. Sa date de création est donc longtemps restée sujette à caution mais le musicologue et chef américain Joshua Rifkin est parvenu à entériner de manière presque définitive celle du Vendredi saint 11 avril 1727 à l'église Saint-Thomas. Comme la Saint Jean, la Saint Matthieu connut donc plusieurs exécutions : outre la création en 1727 et l'exécution de 1736, elle fut sans doute donnée également en 1729 et en 1744. L'éminent pragmatisme dont faisaient preuve les compositeurs de l'époque rend vaine la quête d'une quelconque version « idéale » de chacun de ces deux ouvrages. L'écart qui sépare la « petite » Saint Jean de la « grande » Saint Matthieu avec son double chœur, son double orchestre et sa durée nettement supérieure (une heure de musique supplémentaire) s'explique sans doute par des raisons concrètes. À son arrivée à Leipzig en 1723, Bach « partait de zéro », confronté à la nécessité de constituer un corpus important de cantates pour les offices de l'année liturgique en cours et n'avait, somme toute, que peu de temps pour élaborer sa première passion lipsienne, la Saint Jean dans sa version de 1724. On peut aisément imaginer que, pouvant par la suite s'appuyer sur un nombre de cantates suffisantes pour assurer les offices, il disposa alors de plus de sérénité pour se consacrer à la Saint Matthieu dont la plus grande abstraction (ce qui ne l'empêche pas d'être parcourue par une vie poétique frémissante) peut viser à montrer le savoir-faire de son auteur. Dans la production de Bach, les passions occupent une place naturellement singulière : outre les circonstances liées au calendrier (la période de Pâques constitue le moment le plus important de l'année liturgique et appelle donc un faste particulier), elles sont les seuls ouvrages qu'on pourrait qualifier de « dramatiques » aux côtés des Oratorios de Noël, Pâques et l’Ascension. Mais les passions obéissaient à des schémas musicaux précis, qui relevaient d'une tradition aussi vénérable que prospère et l'idée même de théâtralité faisait l'objet d'une suspicion marquée en terres ecclésiastiques, malgré l'interpénétration entre genres profanes et sacrés depuis au moins les premières décennies du XVIIe siècle. De fait, le Cantor n'avait certainement pas les coudées franches dans la ville saxonne. Les passions en musique concertante étaient déjà inscrites dans les habitudes liturgiques de Leipzig, notamment sous l'impulsion de Johann Kuhnau, prédécesseur de Bach au poste de Cantor. Cela n'empêcha guère les autorités municipales de stipuler que Bach devait ne composer « que des œuvres non théâtrales », illustrant ainsi une extrême méfiance envers les pratiques jugées peu morales de l'opéra.

Passions liturgiques

Mais l'opéra s'épanouissait dans la ville voisine de Dresde et il semble peu probable que Bach ait pu ignorer les sirènes lyriques. Il se frotta ainsi à plusieurs reprises, dans ses cantates, aux idées d'un Erdmann Neumeister (1671-1756) qui, au début du XVIIIe siècle, avait adopté une position radicale préconisant un alignement intégral sur les pratiques opératiques dans le répertoire sacré. Peut-être par conviction personnelle, Bach ne toucha que du bout des doigts aux thèses de Neumeister. Au sein des formes de passion en vigueur, celles de Bach appartiennent à la catégorie des passions liturgiques. Par leur écriture concertante, leur parure instrumentale rutilante, et par le recours à des textes poétiques libres pour les airs solistes ou les grands chœurs figurés, elles s'opposent au modèle de la passion responsoriale largement a cappella, dans laquelle le récit de l'Évangéliste et de Jésus est psalmodié, les moments polyphoniques intervenant seulement pour la turba - la Passion selon Saint Matthieu de Schütz en est une illustration admirable. Dans la mesure où Bach « colla » au récit évangélique pour narrer le Chemin de Croix, elles se démarquent aussi de la passion-oratorio, dans laquelle le récit est entièrement libre. La présence des chorals luthériens renforce encore l'aspect canonique des partitions de Bach. Clairement, ce dernier vise à un équilibre entre une créativité libre de toutes contraintes et le souci d'éviter une confrontation ouverte avec le conservatisme réputé de Leipzig. Comme nous l'avons dit, la musique de ses passions illustre ses efforts pour contourner l'interdit municipal. Le cas de l'aria da capo (partie A suivie d'une partie B et enfin reprise ornée de la partie A), utilisée indifféremment au théâtre et à l'église par nombre de compositeurs de ce temps et que Neumeister appelait de ses vœux, est à cet égard révélateur. Bach ne l'adopte que partiellement, les reprises revêtant un visage assez singulier, ce qui est somme toute logique : la reprise ornée de l'aria da capo était destinée à montrer la virtuosité des chanteurs, objectif qui n'avait évidemment pas lieu d'être ici. Bach proposa sa propre solution, composant certes des reprises mais pour aussitôt les modifier en une page presque nouvelle utilisant des parties du matériau thématique de la partie A. En revanche, il opta pour un style concertant « moderne » dans lesdits airs, avec l'adjonction régulière d'instruments solistes obligés - l'exemple le plus célèbre en est le violon douloureux d'Erbarme dich de la Saint Matthieu, mais on pourrait citer aussi la viole de gambe dans le non moins célèbre Es ist vollbracht de la Saint Jean.

Une musique trop théâtrale ?

Mais le personnage principal des passions, outre l'Évangéliste et Jésus, c'est le chœur, omniprésent et protéiforme, qu'il soit turba (la foule qui s'en prend au Christ) ou assemblée des fidèles (dans les chorals). C'est lui qui ouvre et apporte leur conclusion aux deux passions, qui commente le drame qui se déroule avec compassion (l'ineffable air avec ténor Ich will bei meinem Jesum wachen de la Saint Matthieu) ou indignation (le duo poignant avec soprano et alto So ist mein Jesus gefangen de la Saint Matthieu). Suprême habileté : alors que les oreilles méfiantes des autorités de Leipzig étaient sans doute fixées sur les airs des passions, le Cantor produisit sa musique la plus théâtrale dans les passages choraux. Car, au final, c'est bien de théâtre dont il s'agit, malgré une spiritualité saisissante dès la première note. Plusieurs témoignages font état de la perplexité (voire de l'indignation) des auditeurs de l'époque devant cette puissance expressive. Sa complexité musicale joua également en la défaveur de Bach lors de ses dernières années d'existence, le public se tournant résolument vers la simplicité séduisante du style galant, que son fils Carl Philipp Emanuel adopta franchement. Les passions tombèrent rapidement dans l'oubli et il fallut Felix Mendelssohn, son enthousiasme et l'exécution légendaire de 1829 pour que la Saint Matthieu ressuscitât, avant le grand dépoussiérage de la révolution baroque des années 1970. On ne peut que se réjouir de voir les Passions de Bach occuper enfin la place qui leur revient de droit.

Yutha Tep - publié le 01/04/25