Aux origines du grand piano russe Fantaisie op. 77 d'Anton Rubinstein

Partager sur facebook

Partager sur facebook

Aujourd’hui presque inconnu en France, Anton Rubinstein est cependant l’une des grandes figures de la musique russe. Un CD consacré à l’une de ses œuvres maîtresses pour piano vient s’ajouter à un catalogue discographique relativement abondant, grâce auquel il est devenu possible, depuis une trentaine d’années, de prendre conscience de son importance.

En Russie, certaines de ses œuvres (Concerto pour piano n°4, opéra Le Démon, musique de chambre dont la Sonate pour alto et piano, etc.) figurent d’ailleurs toujours au grand répertoire. Né en Podolie, Rubinstein a exercé une profonde influence sur le développement de l’activité musicale en Russie. Admirable pianiste à la réputation internationale (il fit plusieurs tournées triomphales aux Etats-Unis), chef d’orchestre de renom, il est à l’origine des institutions musicales russes (il est le fondateur des principaux conservatoires du pays, de la Société musicale russe et il fut directeur du Conservatoire de Saint Pétersbourg où il enseignait la composition). En tant que pianiste, considéré comme le seul égal de Liszt, il fut sans doute l’un des plus grands interprètes de tous les temps. Il rechercha également avec passion la gloire de grand compositeur, sans rencontrer toutefois dans ce domaine un succès comparable. Formé par des études musicales à Berlin sous la férule de Siegfried Dehn, il est le premier Russe à avoir composé des symphonies, des sonates et des concertos, toutefois marqués par une tradition germanique plus qu’authentiquement russe. Sa référence suprême était Beethoven, dont il était d’ailleurs un sublime interprète (et avec qui il cultivait dans son apparence et son maintien une indéniable ressemblance physique), et il greffa sur la grande manière beethovénienne les apports de Mendelssohn et Schumann, avec souvent, dans les œuvres destinées à son instrument, une texture spectaculaire assez lisztienne. Il ne s’ouvrit que peu, et tardivement, à la tradition populaire russe (son poème symphonique Russie, son Caprice russe pour piano et orchestre op. 102 et ses symphonies n°5 et 6 sont d’ailleurs des réussites en la matière), au contraire des musiciens du Groupe des Cinq, qui le regardaient avec condescendance et avec lesquels il entra fréquemment en conflit. En revanche, Tchaïkovski, qui fut son élève, lui doit beaucoup, notamment une propension bien connue à souligner des progressions dramatiques par une marche harmonique modulante. Il a laissé une œuvre immense (10 opéras, 6 symphonies, 8 grandes œuvres concertantes pour piano (son Concerto n°4 op. 70 en ré mineur est un réel chef d’œuvre et compte parmi l’un des grands concertos du XIXe siècle), des oratorios scéniques dits « opéras bibliques » parmi lesquels le grandiose Moïse, gravé en 2017 par des solistes, des chœurs et un orchestre polonais pour le label Warner, des poèmes symphoniques (Faust, Ivan IV, Don Quichotte, Antoine et Cléopâtre, …), un important corpus pour la chambre (les trois derniers trios avec piano, la Sonate pour alto et piano op. 49 et le Quatuor pour piano et cordes op. 66 et le Quintette pour piano et cordes op. 99 sont particulièrement remarquables) et une vaste production pianistique où d’innombrables recueils de pièces de salon, souvent très réussies, voisinent avec des pages puissantes (quatre sonates op. 12, 20, 41, 100, grandiose Thème et variations op. 88, Etudes op. 23 et op. 81, Six Préludes op. 24, Six Préludes et fugues dans le style libre op. 53, Suite op. 38), dont certaines annoncent Rachmaninov tandis que d’autres (op. 38 et 53), fort originales, revisitent les anciennes formes de la suite baroque en y ajoutant une ampleur romantique, préfigurant ainsi les grandes pièces polyphoniques de Busoni. Comme on le verra, une bonne part de la Fantaisie op. 77 se rattache à cette veine « romantique-baroque ». Sans atteindre à l’intensité d’expression et à l’originalité de style de Tchaïkovski, cette musique se signale par une remarquable qualité d’écriture et révèle une généreuse personnalité qui auraient dû valoir à son auteur une audience durable, comparable à celle de notre Saint Saëns. Ce dernier tenait l’œuvre de Rubinstein en haute estime et était lié par une solide amitié à son auteur. Sans doute l’oubli qui s’installa après sa mort s’explique-t-il par les rancœurs et par une stigmatisation souvent éveillées, après leur mort et auprès de leurs adversaires, par de fortes personnalités qui ont exercé de leur vivant une forte influence d’animateur et de responsable d’institutions officielles (en France le cas de d’Indy est assez analogue).

La Fantaisie op. 77 en mi mineur compte au nombre des « grandes » œuvres pour piano. C’est une page très développée, puissante et solidement construite : une cellule composée d’une seconde ascendante suivie plus loin du même intervalle descendant, en évidence dans l’introduction Adagio, se retrouve sous des formes variées dans la plupart des thèmes et dessins d’accompagnement, ce qui confère une cohésion d’ensemble à ce vaste édifice. La forme est celle d’une sonate très librement traitée. Au long d’un parcours de 45 minutes, l’intérêt est soutenu par de fortes oppositions. Un style sévère, dérivé de Bach et du dernier Beethoven, d’une écriture abrupte et nettement contrapuntique, marqué par les sautes d’une humeur sombre et fiévreuse, encline à la morosité (mouvements I et II), à la révolte et même à la violence (mouvement IV), s’oppose en effet à des sections plus détendues : lyrisme presque vocal du second thème du premier mouvement, section en trio du scherzo et superbe second thème chantant du finale (du Tchaïkovski avant la lettre !), balayé par la coulée de lave de l’ouragan initial du premier thème qui s’impose dans un développement et une réexposition réservant une large place à l’écriture contrapuntique en miroir, avec de rageuses rafales qui font penser à une version du premier mouvement de l’op. 111 beethovénien que Liszt aurait revu dans le sens d’un déploiement maximum d’éclat pianistique. Comme chez Beethoven d’ailleurs, le style fugué fait une intrusion dans la forme sonate (exposition du premier thème du mouvement II lent, dont la ligne mélodique sert ensuite de contrepoint au second). Ces archaïsmes marquent d’une empreinte quasi néo-baroque le début de l’Allegro con fuoco du premier mouvement, dans un style à la Bach de toccata pour orgue qui s’apparente à l’introduction du Concerto pour piano n°2 op. 22 de Saint-Saëns (dont Rubinstein avait d’ailleurs dirigé, quelques années plus tôt, la création par le compositeur lui-même). Le scherzo proprement est en contraste total avec les nuances fuligineuses des épisodes « sévères ». C’est, en effet, une valse éblouissante, toute de gammes rapides en accords ( !!!), d’une diabolique difficulté d’exécution. « Diabolique » vaudrait facilement, d’ailleurs, pour l’ensemble de cette œuvre hérissée de terrifiantes difficultés, toute résonante du tumulte d’orages torrentiels et zébrée d’aveuglants éclairs (tout particulièrement dans le final). Regina Cherychko fait preuve d’une virtuosité aussi diabolique que la musique. Elle en abuse malheureusement parfois, comme dans le thème de toccata du premier mouvement abordé à une vitesse telle que le dessin en devient inaudible : arriver à articuler ces terrifiantes sixtes de la main droite à une telle allure relève du prodige. Il est impensable que Rubinstein les ait écrites pour une infime minorité d’interprètes ayant signé un pacte avec le diable ; de plus, la sobre grandeur réclamée par ce thème archaïsant, se référant sans doute à celui de Toccata et fugue en ré mineur de Bach, fait cruellement défaut. De plus, les accents abrupts, presque bourrus, du premier mouvement et du final, qui se rapprochent de Brahms, perdent une part de leur impact à ce train d’enfer. Loin de traduire la grandeur et l’esprit beethovéniens de la partition, Regina Cherychko rapproche celle-ci de Mendelssohn ; la sécheresse qui est la rançon de cette allure vertigineuse ne lui permet pas de rendre suffisamment compte du poids et de l’ampleur de ces sections, que savait en revanche traduire Leslie Howard dans sa remarquable gravure de 1997 (encore disponible chez Hyperion). C’est dommage, car elle sait en revanche mettre en valeur le chant romantique des sections lyriques du premier mouvement et du final ; tout naturellement, les feux d’artifices du scherzo brillent, avec elle, d’un incomparable éclat. Elle surmonte avec une étonnante facilité les multiples embuches de cette redoutable partition, dont la difficulté, d’un niveau comparable à celle de la Toccata de Schumann ou à Islamey de Balakirev, s’impose sur une distance bien plus longue. Malgré les réserves formulées plus haut, il convient de saluer cette (trop) brillante gravure d’une œuvre importante de la littérature pour piano du XIXe siècle, dans la descendance des dernières sonates de Beethoven et, à ce titre, à placer dans le voisinage de la Sonate n°3 en fa mineur op. 5 de Brahms et même de Prélude, choral et fugue de Franck dont elle laisse même pressentir la structure cyclique. Précédant la Grande Sonate op. 37 de Tchaïkovski, la Sonate de Balakirev et la monumentale Quatrième Sonate en la mineur op. 100 de son auteur, elle est la première page russe d’une si formidable ampleur et de haute graisse pianistique nourrie d’une belle inspiration. Elle constitue à ce titre le mémorable prototype du « grand piano russe » qui s’épanouira bientôt dans les sonates de Glazounov, Rachmaninov, Medtner, Anatoly Alexandrov, Samuel Feinberg, Prokofiev et Oleg Eiges. Cette parution poursuit, à la suite des deux magnifiques CDs de Martin Cousin récemment parus (Six Préludes et fugues dans le style libre op. 53 et Préludes op. 24 et Etudes op. 81), l’immense intégrale de l’œuvre pour piano du grand compositeur russe, entreprise depuis une trentaine d’années par le label Marco Polo/Naxos. Les premières pierres en ont été posées par l’inoubliable Joseph Banowetz (1934-2022), à qui l’on est redevable par ailleurs d’une belle intégrale des œuvres concertantes pour piano chez le même éditeur.

Mes réserves sur les tempos trop vifs adoptés par Regina Chernychko valent pour les pièces de genre offertes en complément de programme. Le titre de l’un des meilleurs recueils de ce type, les Soirées de Saint Pétersbourg op. 72 (sans rapport, semble-t-il, avec l’œuvre contre-révolutionnaire éponyme de Joseph de Maistre, sinon un louable conservatisme d’ordre purement musical…), pourrait figurer en exergue de la plupart de ces pièces remarquablement bien tournées, mâtinées de Mendelssohn, Schumann et Chopin. Encore faut-il reconnaître que la Toccata clôturant le recueil op. 69 est enlevée à une allure qui laisse pantois : un exploit insurpassable, à inscrire sans nul doute dans la prochaine édition du Livre des records.

Anton Rubinstein (1829-1894) : Fantaisie en mi mineur op. 77 (1866), Cinq Pièces op. 69 (1867), Trot de cavalerie (1850)

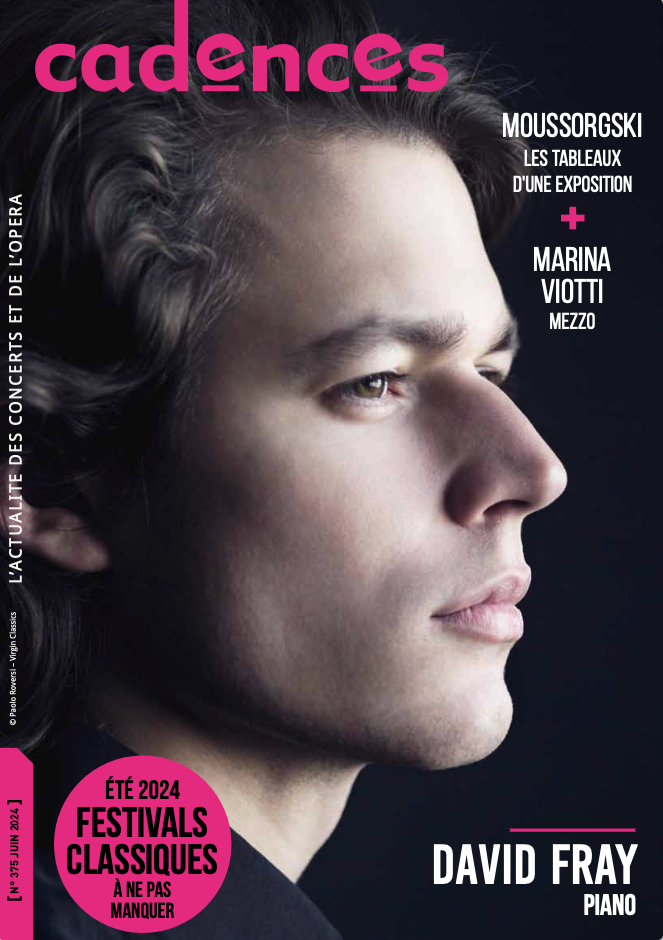

Regina Chernychko (piano) - 1CD Naxos 8.574697

Michel Fleury - publié le 01/11/25